強いいびきもしかしたら睡眠時無呼吸症候群かも?歯科での治療とお口の関り

投稿日:2025年9月3日

カテゴリ:スタッフブログ

みなさんこんにちは!

川手歯科医院の牛坂です^_^

夏の時期もそろそろ終わり、秋に近づいてきましたね。

今年の夏はどのように過ごされましたか?

私は夏を感じるためにプールに行ったり、自然を味わうためにお寺に足を運んだり、友人たちとバーベキューをして楽しい時間を過ごしました!

ぜひ歯科医院にお越しいただいた際には、皆さまの夏の思い出も聞かせてください(^O^;)

さて、ここからは本題に入ります。

皆さんは「最近疲れが取れない」「家族にいびきがすごいと言われる」などの経験はありませんか?

これらの症状は、もしかすると「睡眠時無呼吸症候群 」が関係しているかもしれません。

今回は、睡眠時無呼吸症候群について、その特徴や治療方法、そしてお口の中との関わりについて詳しくお話していきます!

睡眠時無呼吸症候群とは?

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に「強いいびき」と「無呼吸」を繰り返す病気です。

名前の通り、睡眠中に起こるため本人は気づきにくく、家族や周囲の人に指摘されて初めて自覚するケースも多くあります。

この状態が続くと睡眠が浅くなり、次のような症状が現れます。

• 日中に強い眠気がある

• 作業効率の低下

• 居眠り運転による事故リスクの増加

• 起床時の頭痛や倦怠感

また、成人の睡眠時無呼吸症候群は 高血圧・脳卒中・心筋梗塞 などの重篤な合併症を引き起こすリスクを高めます。

特に重症例では、心血管系疾患の発症リスクが健常人の約5倍に達すると報告されています。

しかし治療を行えば、死亡率は健常人と同等にまで下げられることが明らかになっており、早期の発見と治療が重要です。

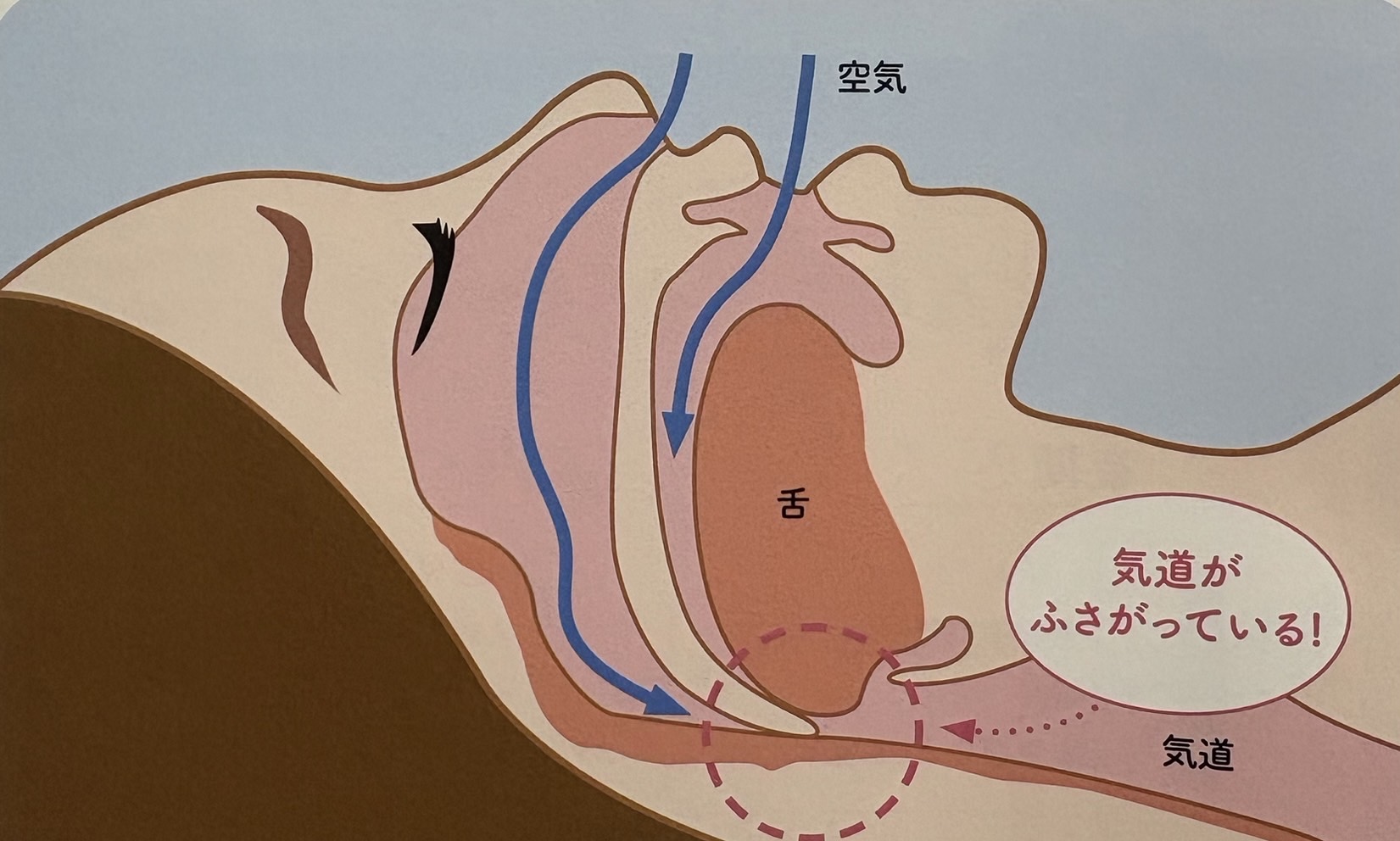

なぜ発症するのか?

原因は、空気の通り道である 上気道の狭窄 です。

• 首まわりの脂肪が多い(肥満との関連)

• 扁桃肥大や舌が大きい

• 鼻炎や鼻中隔弯曲などの鼻の病気

• 顎が小さい、顎が後退している

これらの要因が重なると、肥満でなくても睡眠時無呼吸症候群を発症することがあります。

セルフチェックのポイント

次の症状が当てはまる方は注意が必要です。

• 周囲から「いびきが大きい」と指摘された

• 昼間に強い眠気に襲われる

• 疲れが取れず、常にだるさがある

• 朝起きた時に顎がだるい

歯科で気づくサイン

一見、歯科と関係がないように思われるかもしれませんが、歯科治療中にも睡眠時無呼吸症候群の兆候が見られることがあります。

• 不正咬合により口腔内が狭い

• 治療中に仰向けになると、すぐにいびきをかく

こうした特徴がある場合は、歯科から医科への受診を勧めるケースもあります。

治療方法

① CPAP治療(医科での治療)

CPAP(シーパップ)とは、専用のマスクを装着して空気を気道に送り込み、無呼吸を防ぐ治療法です。

中等症〜重症の患者さんに効果が高く、世界中で標準的に用いられています。

研究によれば、CPAP治療を受けた患者さんは、治療を受けなかった方に比べて明らかに長生きできることが示されています。

ただし、CPAPを使用すると口呼吸になりやすく、口腔乾燥を招きます。乾燥すると唾液が減少し、虫歯や歯周病のリスクが高まるため注意が必要です。

口呼吸を防ぐ方法としては、

• 口唇にテープを貼って鼻呼吸を習慣づける

• 口腔保湿ジェルやスプレーを活用する

といった工夫が有効です。

② スリープスプリント(歯科での治療)

スリープスプリントとは、就寝時に装着するマウスピース型の装置です。

下顎をわずかに前に出すことで舌の奥が喉に落ち込むのを防ぎ、気道を広げます。

この方法は 軽症〜中等症の患者さん に適応されることが多く、

• 「CPAPがどうしても続けられない」

• 「大きな装置に抵抗がある」

という方に選ばれる治療法です。

睡眠時無呼吸症候群とお口の関わり

① 口腔内トラブルの増加

唾液の分泌が減り、口内が乾燥することで虫歯菌が繁殖しやすくなります。虫歯や歯肉炎、歯周病、さらには口臭の原因にもなります。

② 歯並び・顎の形状

下顎が後退している、顎が小さい、過蓋咬合(深い噛み合わせ)などは口腔容積を小さくし、舌を気道に押しやるため発症要因となります。

③ 歯ぎしり・食いしばりの誘発

睡眠の質が悪いことで歯ぎしりや食いしばりが起こり、歯や顎に負担を与えます。その結果、顎関節症や筋肉の緊張を引き起こすことがあります。

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は自覚しづらい病気ですが、放置すると全身にも口腔にも大きな影響を及ぼします。

• 疲れが取れない

• いびきを指摘される

• 昼間の眠気が強い

こうした症状がある方は、ぜひ早めに医療機関を受診してください!

また、CPAP治療をされている方は、口腔乾燥による歯周病リスクも高いため、セルフケアと歯科での定期的なメインテナンスと大切です。

他にも患者さんそれぞれに合った予防をお伝えしますので気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

執筆:歯科衛生士 牛坂胡桃

■ 他の記事を読む■