飲み込みづらい?噛みにくい?もしかしたら口腔機能低下症かも??

投稿日:2025年9月10日

カテゴリ:スタッフブログ

みなさんこんにちは!歯科衛生士小澤です!

9月に入ったのにまだまだ暑い日が続きますね、。

今年は暑すぎて秋が来ないと言われているみたいですが、私は秋が好きなので少し残念です。

暑いのでみなさん体調にはお気を付けください!

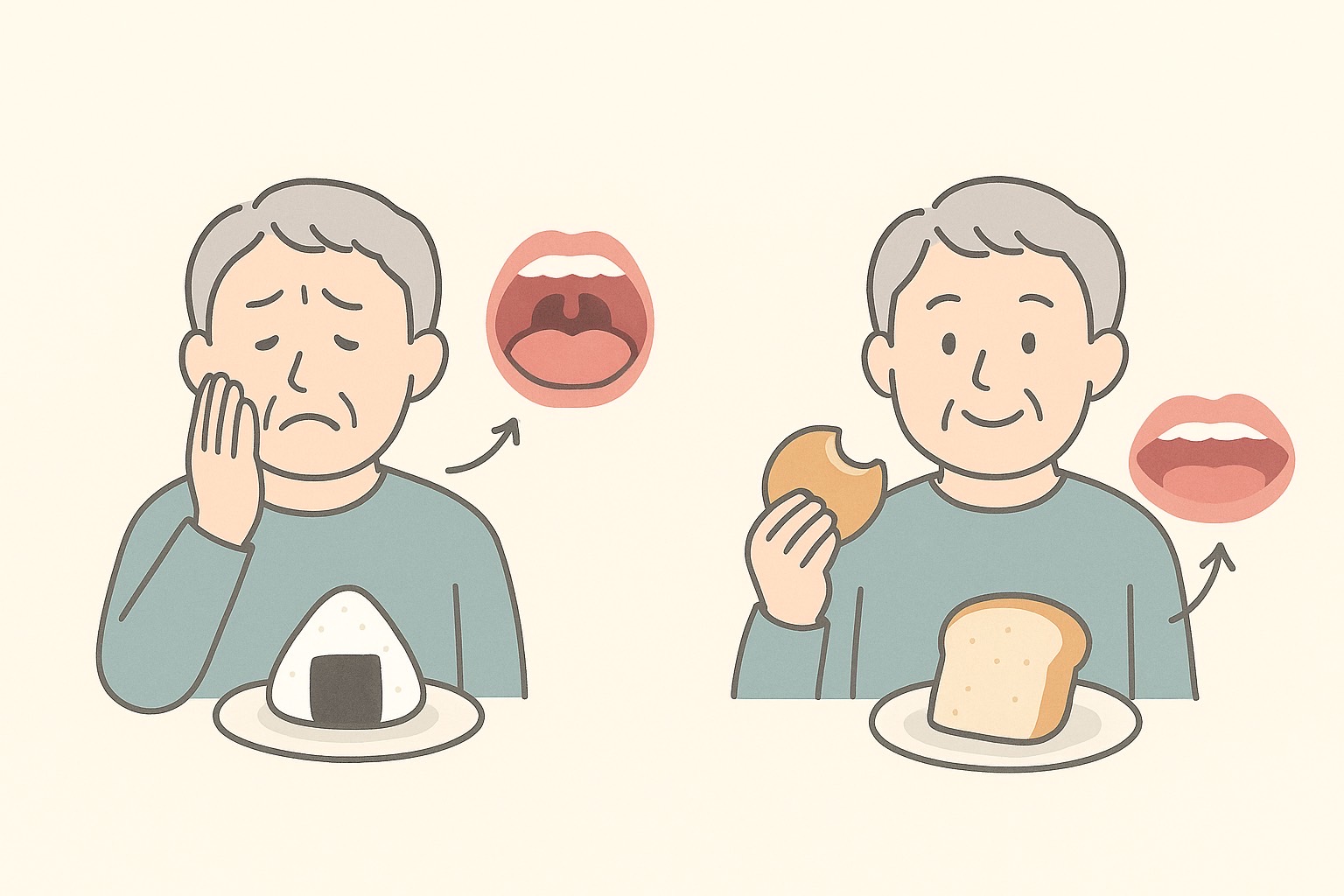

突然ですが、口腔機能低下症って聞いたことありますか?

・硬いものが食べられなくなった

・食事のたびにむせてしまう

・食べこぼしが多くなった

・舌がうまく回らない

・お口が渇く

・飲み込みにくい

こんな症状に思い当たりませんか??

口腔機能低下症とは口の中の嚥下、唾液分泌、咀嚼、などの機能が低下します。

主な原因は、加齢ですが様々な原因により口腔内の機能が低下していく疾患です。

実際にどのくらいの人が口腔機能低下症なのかというと、50代では48%、60代では60%以上が口腔機能低下症に該当している、という開査報告があります。

【口腔機能低下症を診断する7つの検査項目】

①口腔衛生状態

②口腔乾燥

③咬合力低下

④舌口唇運動機能低下

⑤低舌圧下

⑥咀嚼機能低下

⑦嚥下機能低下

の、7項目中3項目以上で低下が認められた場合に口腔機能低下症と診断されます。

ひとつずつ、わかりやすく解説していきます。

①口腔衛生状態

お口の中の清掃状態を確認します。

舌の表面に半分以上汚れが残っている場合は、お口の中の口腔衛生状態が悪くなっていると診断されます。舌の汚れは口臭の原因になります。また汚れた状態が続くと、食事中にむせた際に口の中の菌が気管に入り、肺まで菌が入り込んでしまうと誤嚥性肺炎を起こすリスクも高まります。

②口腔乾燥

お口の中がどれくらい乾燥しているかの検査です。

検査の方法は二つあり、

1.口腔水分計(ムーカス)を用いて舌の上に機械を当てて舌の表面の水分を測定する方法

2.ガーゼを噛んで唾液がどれくらい含んでいるかを測定する方法(サクソンテスト)です。

唾液の量が少なくなると、飲み込みにくくなってしまいます。

③咬合力低下

噛む力の検査です。

1.機械で測定して判断する方法

2.自分の歯が何本あるかで判断する方法があり、20本未満で咬合力低下と診断します。

噛む力の低下は歯の本数だけでなく筋力の低下も影響を受けます。

そのため、入れ歯を入れても咬合力の向上につながらない場合もあります。

噛む力が弱い場合、無意識に硬い食材を避けてしまい栄養のバランスに偏りが出てしまいます。柔らかいものしか食べられなくなると、よく噛む必要のある肉類を避けたり、低栄養に繋がります。これにより、姿勢を維持したり体を動かすための筋肉の減少に陥り、お口の機能低下(オーラルフレイル)から、身体の虚弱(フレイル)につながります。オーラルフレイルはフレイルの前段階と言われています。

④舌口唇運動機能低下

口唇がうまく動かせているかの確認をします。

5秒間「パ」「タ」「カ」とそれぞれをできるだけ速く発音して何回言えるか測定します。

「パ」は口唇の動き、「タ」は舌前方の動き、「カ」は舌後方の動きを評価します。

1秒間あたり6回未満だと発音しにくい状態と診断されます。

舌や唇の筋肉が弱まると活舌が悪くなったり、食べ物や飲み物が口からこぼれやすくなったりします。

これらの筋肉を鍛えるトレーニングで有名なのがパタカラ体操です。

⑤低舌圧下

舌圧とは舌の力のことです。

小さい風船のように膨らんだ装置を舌と上顎で挟み、押しつぶし検査を行います。

舌を動かす筋群の低下により、食べ物を口の中で塊にしたり飲み込む動作に支障を生じることがあります。

⑥咀嚼機能低下

グミを20秒間噛んで、噛み砕く力を見る検査です。

咀嚼機能が低下すると、上手に物を飲み込めなくなったり、飲み込んでも食べ物が口に残ったり、食事に時間がかかったりしてしまいます。

⑦嚥下機能低下

飲み飲む力のことで、患者さん自身に質問票を回答してもらい、口腔機能を検査するテストです。

口腔機能の低下を放置すると、栄養不足や低栄養不足に陥りやすくなり、体重減少や肺炎などの全身疾患に繋がります。

また、全身疾患だけではなく、むせやすくなったり、話しづらくなる、お口の中が不衛生になりやすくなる、全身の筋力や体力が落ちる、といったこともあげられます。

最後に、

8020運動という運動をきいたことはありますか?

80歳で20本の歯が残っていれば、色々なものを食べることが可能であるということから推奨され、今では達成率が50%を超える状態となりました。歯が多く残ること自体は大変素晴らしいことで、今後もその重要性は変わりありませんが、歯を多く残すことだけがお口の健康につながるというわけではありません。

たくさん食べて、お話しするためには、歯があることが欠かせませんがそれに加えて、残っている歯が食べることや、喋るための働きが問題なくできているか、機能が低下していないかが重要になってきます。

口腔機能の低下を予防するには、口の体操や頬の体操、舌の体操、唾液腺のマッサージ、嚥下機能や咀嚼機能を鍛える、など方法はたくさんあります!

何か困っていることがあれば担当の歯科衛生士まで相談してください!

執筆:歯科衛生士 小澤日南

■ 他の記事を読む■